La sinestesia como principio artístico: una lectura de Kandinsky

Capítulo V De lo espiritual en el arte

ESTÉTICA MUSICAL

Olga Clari

5/11/20253 min read

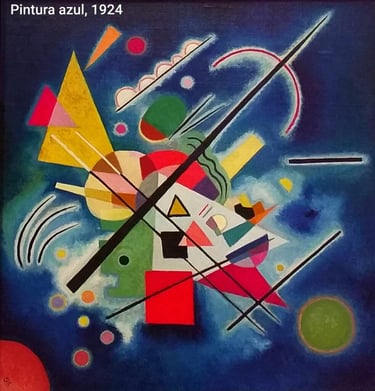

Durante mis estudios de musicología tuve la oportunidad de leer a Kandinsky. Entonces entendí que la sinestesia es adentrarse en un territorio donde los sentidos se entrecruzan. En el capítulo V De lo espiritual en el arte (1911), no propone simplemente una teoría estética, sino una manera de escuchar los colores y de ver la música. Para quienes trabajamos con el sonido y la forma —ya sea desde la música, la pintura o la pedagogía—, su pensamiento abre puertas que siguen siendo profundamente actuales. Siempre comprendí que la música estaba relacionada con el resto de las artes. En mis clases de historia de la música siempre establezco un paralelismo entre el periodo musical en cuestión y los procesos y técnicas pictóricas y escultóricas de dicha época. Aún así, Kandinsky lo eleva a otro nivel.

Uno de los aspectos que más me ha hecho reflexionar es la forma en que Kandinsky describe la interacción entre color y forma. No como una elección superficial, sino como una unión inevitable que desencadena un “sonido interior”. Un triángulo pintado de amarillo no se percibe igual que un círculo del mismo color. Hay algo en la agudeza de la forma que modifica nuestra percepción del tono. Y viceversa. Como si el color necesitara un cuerpo para poder hablar.

La comparación con el piano es reveladora: la forma es la tecla, el color es la vibración. Pero la música no suena en el aire, sino en nosotros. Kandinsky insiste en que todo arte debe conectar con lo que él llama la “necesidad interior”, ese impulso profundo que da sentido a lo que hacemos y a lo que sentimos. Solo entonces el arte es verdadero. La armonía formal se debe basar únicamente en el principio de contacto adecuado con el alma humana.

Desde mi experiencia con la música, este planteamiento me recuerda al trabajo con la orquesta. Cada timbre tiene su identidad, pero su efecto cambia según el contexto: un solo de flauta puede sonar etéreo o cortante, según el color armónico que lo rodea. De igual manera, Kandinsky señala que cada forma posee un sonido interno, y que las combinaciones pueden generar armonía... o disonancia. Como en una partitura. Como ejemplo se expone Las Grandes Bañistas de Cézanne, 1906. En este caso, el triángulo no es un elemento de apoyo para la armonización del grupo sino el objetivo artístico. Por esto, las figuras humanas no están proporcionadas y se hacen más ligeras y alargadas atraídas por la figura abstracta triangular.

Me llama especialmente la atención cómo explica el significado emocional de los colores. El rojo, inquieto y vibrante; el naranja, lleno de vida; el violeta, lento y decadente. Además, todo esto nos hace cuestionarnos qué pasa con el silencio, ¿tiene algún color? La respuesta automática seria el negro o el blanco ¿verdad?

Kandisnky aborda la relación de estos colores con el silencio y los diferencia. En primer lugar, en cuanto al color blanco afirma que actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. De igual modo, el negro tampoco tiene sonido. No obstante, la diferencia de este silencio es la etapa de creación del color. En efecto, el blanco se encuentra en el inicio o nacimiento mientras que, el negro, se encuentra en la muerte. Comparado con la música, hablamos del silencio previo a la obra y del inmediatamente después de la doble barra final.

Lo más interesante es que estas asociaciones no son aleatorias: son el resultado de una escucha atenta de lo visual, una forma de traducir lo que sentimos sin necesidad de palabras.

En el fondo, Kandinsky nos recuerda que el arte no está hecho para ser comprendido racionalmente, sino para ser experimentado. Nos habla desde un lugar donde los límites entre las disciplinas se disuelven, donde todo puede resonar.

“Todo el mundo sabe que amarillo, naranja y rojo despiertan y representan las ideas de alegría y riqueza”— Goethe

Bibliografía

Kandinsky, Vasili (1996). De lo espiritual en el arte (1.ª ed.). Barcelona: Paidós.

© 2025. All rights reserved.