De cuando Riley quiso estudiar etnomusicología

Todos hemos escuchado hablar de la etnomusicología pero aún no nos queda claro.

ETNOMUSICOLOGÍA

Olga Clari

5/19/20254 min read

Hoy vamos a Perder el Tempo con Disney, más concretamente con uno de sus mejores lanzamientos. Desde la perspectiva de la gestión emocional en tiempos actuales, Del revés 2 cobra un interés especial, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de su primera parte y lo mucho que profundiza en esta segunda entrega. En esta ocasión, la protagonista entra en la adolescencia y se pregunta qué quiere ser de mayor y, por lo tanto, lo que quiere estudiar. Entre las opciones que se ponen sobre la mesa aparece la etnomusicología —y basta con ver la cara que ponen las emociones para captar el beef que le dedican—. Admito que en ese momento no pude evitar soltar una carcajada.

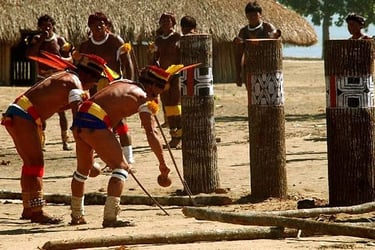

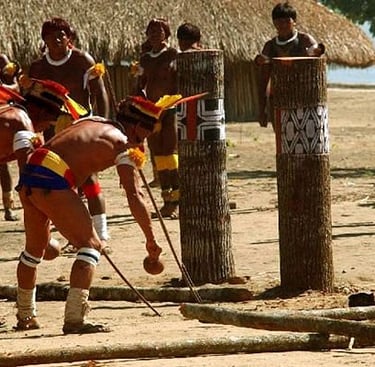

Ahora bien, una parte de mí pensó que ese chiste solo lo pillaríamos los músicos. Pero casi al instante me di cuenta de que, en realidad, ni siquiera muchos músicos saben lo que es la etnomusicología; probablemente solo los musicólogos lo entenderían. Ahí es donde cobra sentido el cliché del “friki” musical, del ratón de biblioteca con grabadora en mano que se va a alguna aldea remota para registrar cantos perdidos. Esa imagen, que sigue viva en el imaginario colectivo, poco tiene que ver con lo que realmente es hoy esta disciplina. De hecho, pensando en todo esto, me vino a la cabeza lo mucho que me aportó a mí la asignatura de Etnomusicología durante mi formación. Me ayudó a desmontar muchas ideas preconcebidas y a bajarme, al menos un poco, del pedestal eurocentrista desde el que solemos mirar la música culta. Porque no se trata solo de conocer otras músicas, sino de entender su función social, simbólica y cultural.

Releyendo apuntes y materiales del curso, me encontré con un artículo que ya conocía: Últimas tendencias en etnomusicología, de Bruno Nettl (2005). Nettl fue una de las voces más influyentes de esta especialidad, y en este texto lanza una pregunta que, en lugar de sonar pesimista, abre todo un campo de reflexión: ¿Estamos ante una renovación inevitable o una lenta desaparición de la etnomusicología tal como la conocíamos?

El artículo no busca hacer una elegía, sino una revisión crítica. Nettl explica que, desde los años 60, la disciplina ha crecido y cambiado tanto que ha perdido su forma reconocible. Ya no hablamos de un campo bien delimitado, sino de una constelación de perspectivas, métodos y objetos de estudio tan diversos que cuesta encontrar un centro común. Lo que antes era el estudio de músicas de otras culturas, ahora se ha convertido en el estudio de la música como práctica cultural, esté donde esté y suene como suene.

Nettl también dedica una buena parte del artículo a hablar del trabajo de campo, que antes era casi un rito iniciático: había que viajar lejos, vivir con una comunidad, grabar su música, aprender su idioma… Una especie de “misión” del investigador. Ahora, el trabajo de campo puede ser muchas cosas: desde una entrevista online hasta una colaboración activa con la comunidad, pasando por análisis digitales de escenas musicales urbanas. Lo lejano y lo cercano ya no se diferencian tanto.

Y no solo ha cambiado lo que se estudia o cómo se estudia, también ha cambiado quién lo estudia. El etnomusicólogo ya no es necesariamente ese “experto externo” que interpreta desde fuera. A menudo es alguien que forma parte de la comunidad que analiza, o que colabora con ella de forma horizontal. Esta transformación implica una revisión ética profunda, porque ya no vale con observar desde la distancia: ahora hay que participar, escuchar y construir saberes de forma compartida.

Nettl plantea varias preguntas que siguen abiertas y que, precisamente por eso, son fértiles. ¿Es necesario saber análisis musical tradicional para dedicarse a la etnomusicología? ¿Cuál es el lugar del sonido frente a los aspectos culturales, sociales o políticos de la música? ¿Dónde se dibujan las fronteras entre esta y otras disciplinas como la antropología o los estudios culturales? Lejos de dar respuestas cerradas, el autor propone que sigamos pensando en ello.

Al final, la etnomusicología no se está muriendo, pero sí está dejando atrás muchas de las formas en que se entendía a sí misma. Y eso puede incomodar, pero también es una oportunidad. Como dice Nettl, quizá lo que haya que enterrar no es la disciplina, sino sus prejuicios, sus rigideces, sus viejos moldes. Lo que venga después será, seguramente, más complejo, más híbrido, más participativo. Y también más emocionante.

Así que sí, puede que la etnomusicología solo salga dos segundos en Del revés 2 y que encima lo haga para recibir un zasca, pero... ¿quién necesita reconocimiento cuando se tiene una disciplina capaz de replantearte el mundo? Que sigan riéndose… Ya nos lo agradecerán cuando necesiten un análisis comparativo entre un cántico de boda en Mongolia y un tema de Rosalía.

En sus palabras, la etnomusicología se define, en parte, por su resistencia a ser definida. Una frase que podría parecer contradictoria, pero que encierra una gran verdad: esta disciplina se rehace constantemente. Ya no se limita a recopilar cantos ancestrales en rincones lejanos del planeta. Hoy estudia desde escenas de música electrónica en Berlín hasta bandas escolares en Bogotá, pasando por colectivos indígenas que remezclan sus tradiciones con discursos políticos.

Bibliografía

Cruces Villalobos, Francisco (coord.) (2001). Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología. Madrid: Editorial Trotta.

ETNO...?

© 2025. All rights reserved.